学位:博士

性别:女

毕业院校:Jilin University

学历:博士研究生毕业

在职信息:在职

所在单位:化学学院

(一)基于壳蛋白的RNA递送载体的构筑及药物学研究:

小干扰RNA(small interfering RNA;siRNA)是一类双链RNA分子,长度为20-25个碱基对,它主要通过RNA干扰机制来抑制特定疾病相关基因的表达,因此已被广泛用于基因功能探索、传染性疾病及恶性肿瘤的预防和治疗等领域。然而,细胞膜的高选择透过性给强极性siRNA的跨膜带来极大的挑战;此外,siRNA不稳定、易被核酸酶降解;而且,在体内因刺激免疫响应而易被迅速清除。因此,构筑高效、特异靶向、强跨膜、且能长效、稳定地释放siRNA的多功能递送载体一直是小核酸药物研发的基础。鉴于病毒壳蛋白质结构明确、生物入侵能力强、且表面易功能化修饰等特点,我们小组以其为基本构筑基元、利用超分子组装调控技术,分别构筑了几个高效、高靶向的RNA递送载体,并对它们的抗肿瘤效应和机制展开了系统研究。具体包括以下几个研究体系:

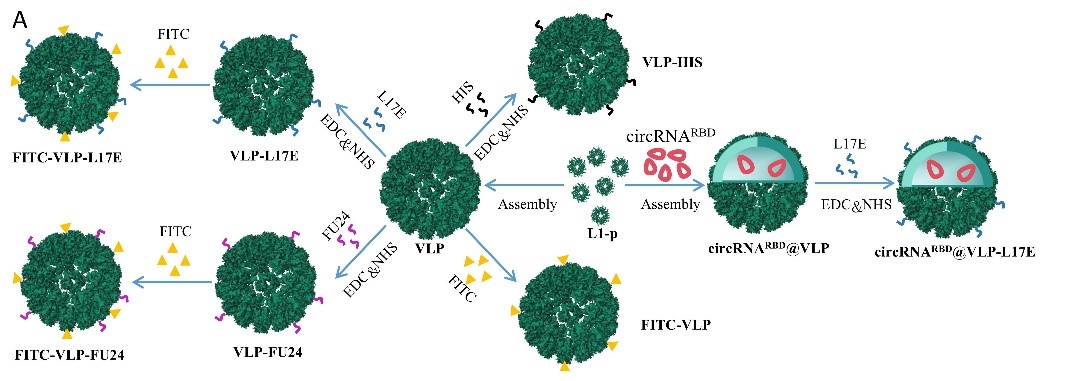

(1) 基于HPV病毒样颗粒构筑高效circRNA递送载体

受病毒高侵袭性的启发,我们通过共组装策略构建了人乳头瘤病毒(HPV)衣壳蛋白作为mRNA包封和转移的安全且高效载体;进一步,通过在体系中引入表面跨膜肽(L17E)显著地增强了环状mRNA(circRNA)的跨膜递送和内体逃逸能力。Western-blot结果显示:尽管初始化HPV VLPs的递送效率低于常用的脂质体转染试剂lipo2000;但是,当利用L17E对HPV VLPs进行表面功能化修饰后,不仅大幅度提高了HPV VLPs的跨膜能力,而且也明显提高了其内体逃逸能力,最终显著提高其对circRNA的递送效率。深入研究表明:在HeLa细胞中,circRNA@VLPs-L17E诱导RBD蛋白的表达水平与circRNA@lipo2000相似;然而其细胞毒性更低。尤其是,circRNA@VLPs结构稳定、构筑易操作。本研究表明:表面穿透肽(L17E)的功能化能够有效地提高HPV VLPs对circRNA的递送效率,为利用特定序列小肽来改善载体递送效率提供了很好的借鉴。因此,本研究提供的功能化病毒样颗粒载体为促进小核酸药物的高效、强靶向递送提供了新思路(详见ACS Applied Nano Materials, 2024, in submission)。

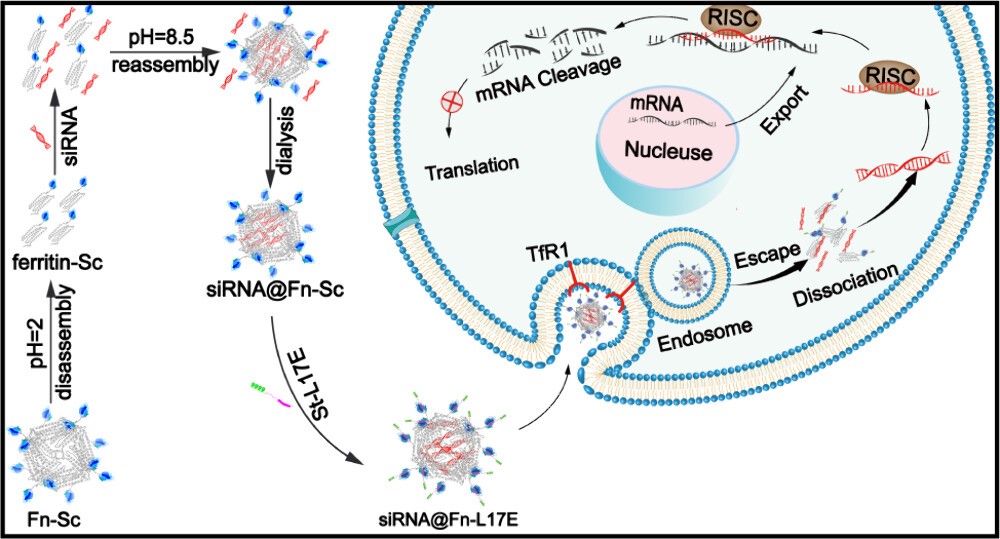

(2) 以改良型铁蛋白为纳米载体构筑siRNA靶向递送载体

鉴于基因递送系统在治愈肿瘤顽疾中存在的问题和面临的挑战,我们开发了一种稳定、高效、低毒、且具有特定靶向的siRNA纳米递送平台:利用铁蛋白笼(天然靶向转铁蛋白受体1 (TfR1))作为基因递送的纳米载体的基本构筑基元;通过基因工程和化学偶联方法,我们在铁蛋白表面修饰了细胞穿透肽(L17E;组装体缩写为Fn-L17E)以进一步增强其进入细胞的能力。结果表明:Fn-L17E在生理稳定性方面远优于野生型铁蛋白(Fn);并且,经Fn-L17E负载BCL-2 siRNA在癌细胞系A549和HeLa中都实现了对一种关键的抗凋亡蛋白BCL-2的高效率表达沉默,这表明该纳米载体具有很好的抗肿瘤靶向基因递送潜力。该研究为进一步开发基于蛋白质组装体的强特异性基因递送载体奠定了基础(详见ACS Applied Nano Materials, 2024, 7, 22487−22496)。

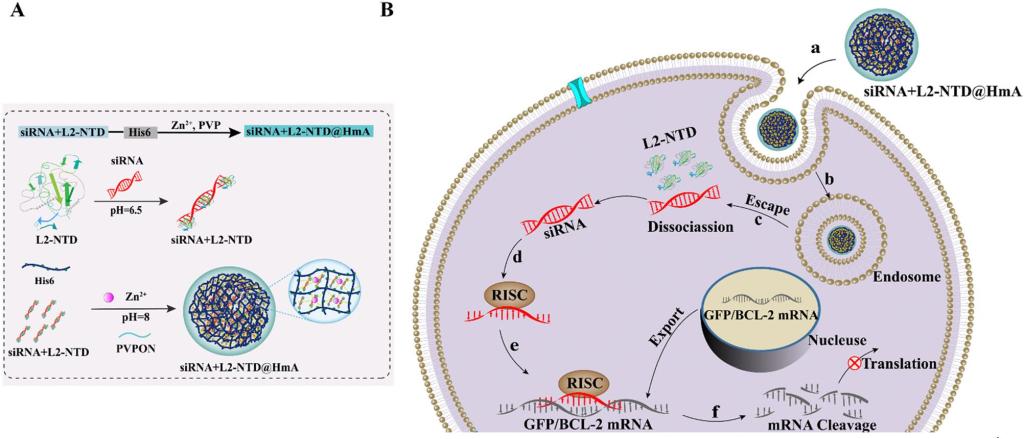

(3) 以六组氨酸-金属复合物与小肽构筑高效率siRNA递送载体

此外,我们还利用组氨酸低聚物(His6)与Zn2+的温和组装构筑了结构稳定的纳米粒子载体(HmA);并通过引入RNA结合功能肽L2-NTD的方式,进一步提高了siRNA与HmA结合的稳定性和递送效率。研究结果表明:siRNA与L2-NTD的结合不仅使其能够有效包封在HmA组装体内,而且还基于共组装改善的跨膜运输和内体释放双性能有效促进了其递送效率。最终,多功能siRNA+L2-NTD@HmA纳米颗粒以较低的细胞毒性能够使siRNA以较高的抗降解能力被有效递送到靶细胞中。与商品化的脂质体转染试剂Lipo2000相比,L2-NTD@HmA使siBCL-2在细胞内的基因沉默效率更高。此外,对比研究结果表明:功能肽L2-NTD的引入极大地促进了siRNA的传递及其内涵体逃逸能力。因此,本研究为开发更安全、高效、强靶向的核酸递送载体提供了一种新方法,同时为改善载体递送效率提供了一种新思路(详见Journal of Materials Chemistry B, 2024, 12, 10309-10319)。

(二)功能化碳量子点的构筑及其在食品分析中的应用:

食品安全是保障人们身体健康的基础,也是维护社会稳定和经济发展的重要保障。食品分析既包括对食品中营养成分的分析,亦包含对食品中有毒、有害物质的检测。然而,当前我国食品安全形势严峻,依然存在着很多的问题(如农药残留、兽药残留、重金属污染以及非法添加剂等等)亟待解决。此外,食品成分复杂、干扰物众多,这给食品分析及其相关检测方法的开发带来极大的挑战。通过多年的努力,我们小组已经建立了一系列对食品中营养成分或有毒、有害物质检测的多种分析方法,其中功能化碳量子点就是其中的一种。而具体检测靶标物分别包括:杨梅素、桑色素、瘦肉精(克伦特罗)、帕珠沙星、甲硝唑、金霉素、乙醛、糠醛等等。下面列举几项最新研究进展:

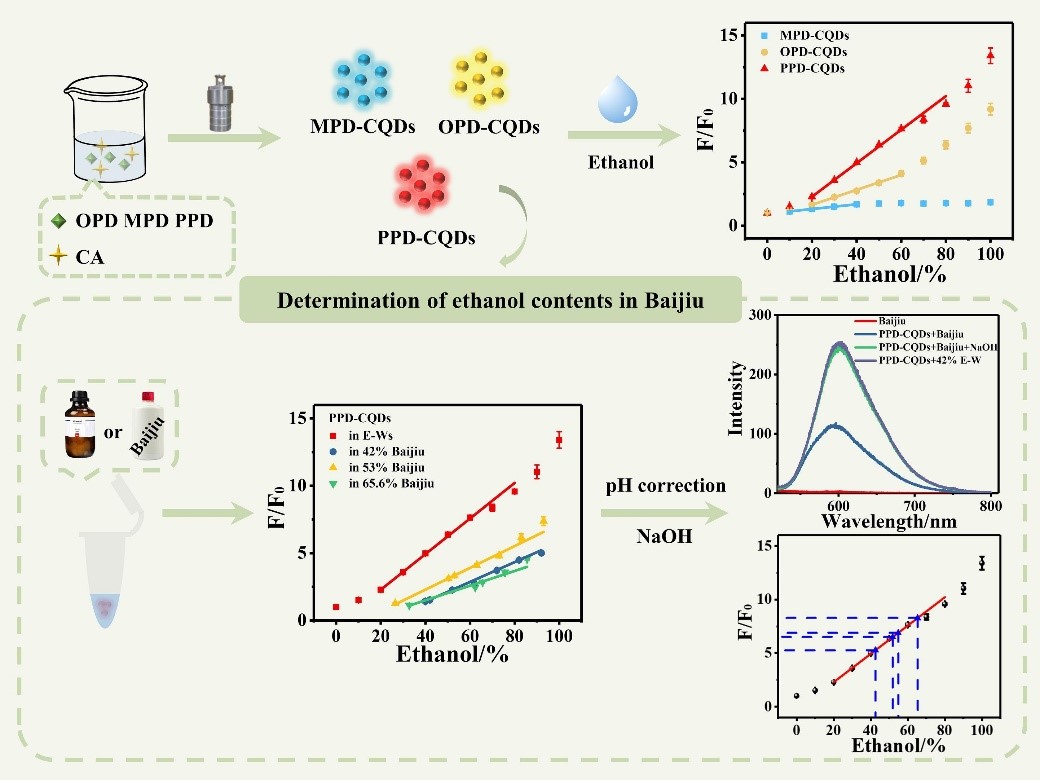

(1) 红光碳量子点(CQDs)的构筑及其对白酒中酒精度的定量检测

与蓝绿色荧光探针相比,红光碳量子点通常具有较深的穿透深度、较低的辐射伤害、良好的生物相容性和光化学稳定性,并能够避免体系自身发射带来的干扰,因此它更适用于细胞成像、癌症治疗以及食品检测等。但是,目前红光CQDs存在合成方案复杂、发光机制不明确和量子效率较低等问题,其可控制备和性能优化仍是该领域面临的挑战。我们以红光发射的碳量子点(PPD-CQDs)为荧光探针,开展了其对白酒中乙醇的精确测定。模型体系检测结果表明:PPD-CQDs对乙醇-水溶液(E-Ws)中的乙醇具有良好的线性响应(20-80 vol%)。然而,在实际白酒样检测中却发现得到的结果存在偏差。进一步,通过对白酒中多种成分的检测结果表明:该偏差主要源于白酒中的乙酸和乳酸等酸性物质。因此,基于对白酒样进行pH值校正进一步在将PPD-CQDs用于实际白酒样可中乙醇含量准确测定,结果与HPLC测试结果高度吻合。特别是,PPD-CQDs的红光发射能够避免白酒样本征荧光的干扰,并可对不同风味白酒酒精度的检测。因此,我们建立了一种快速检测中国白酒中乙醇含量的红色荧光新方法(详见Food Chemistry, 2023, 428, 136733)。

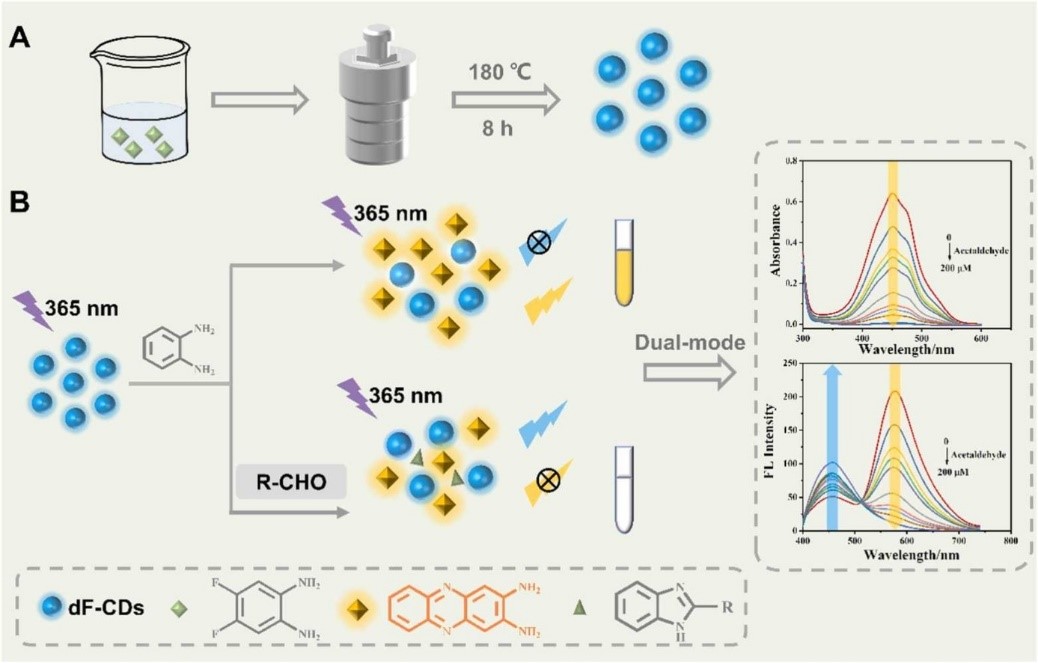

(2) 基于含氟碳点的光活化氧化酶特性测定白酒中的乙醛

乙醛(AH)是一种致癌物,在酒精饮料中广泛存在,对其快速检测具有重要意义。氟掺杂在催化领域中能够提高各种电化学反应的活性、稳定性和选择性,在碳纳米材料中有利于增强分子间作用力和增强光发射的稳定性。在研究中我们发现氟掺杂碳点(dF-CDs)具有良好的光激活氧化酶活性,在紫外照射下dF-CDs产生的活性氧(ROS)能够将邻苯二胺(OPD)氧化为2,3-二氨基酚嗪(DAP)。DAP在450 nm处有强吸收峰,在577 nm处有强荧光发射;但同时DAP又通过内滤效应(IFE)能够猝灭dF-CDs在455 nm处的荧光发射。而且,当AH加入到体系中后,它又能有效地抑制这一过程。基于此,我们建立了一种比色和比率姓荧光双响应光学模型,实现了对白酒中AH的高灵敏、便捷检测。特别是,所构建的光激活系统具有良好的稳定性和双色响应特性,能够灵敏、准确地测定实际白酒样品中的AH。鉴于双响应特性的快速、准确和自校准优点,本研究提出的检测方法可以作为白酒中AH测定的一种有效方法,并同时拓展了碳量子点在食品分析中的应用(详见Sensors & Actuators: B. Chemical, 2024, 419, 136356)。

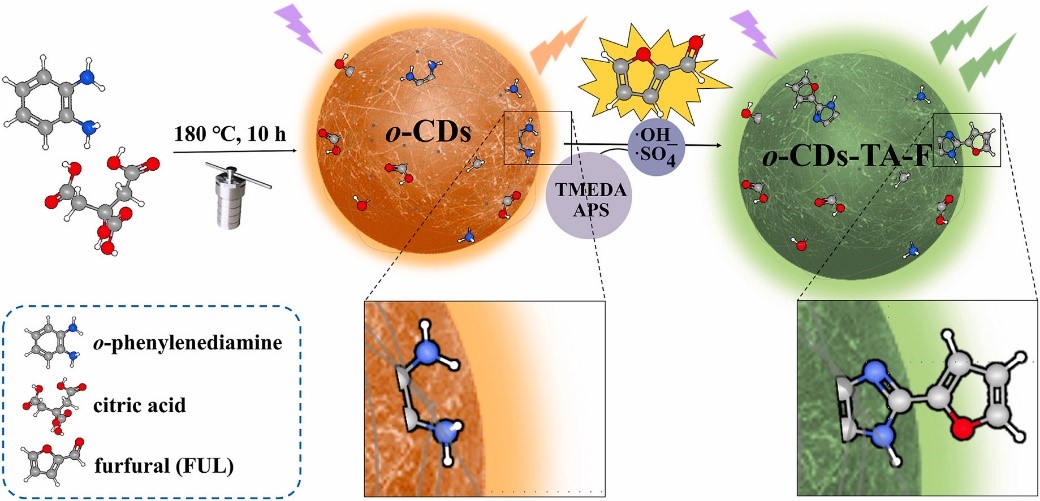

(3) 基于碳量子点的表面反应增强荧光法测定白酒中的糠醛

糠醛是白酒中的一种重要成分,它对于白酒的口感和香味都有着重要的影响。通过测定白酒中糠醛的含量,可以对白酒的质量进行评价,从而优化白酒的加工工艺,提高白酒品质。同时,糠醛及其衍生物已被证明具有遗传毒性和致癌性。我们建立了一种基于碳量子点(o-CDs)表面反应增强荧光法测定白酒中糠醛的方法,在APS和TMEDA的辅助下,糠醛与o-CDs上的邻二氨基能够直接发生表面反应,增加碳量子点的表面电子密度并诱导荧光发射增强,同时发光颜色也从橙色(570 nm)逐渐变为绿色(520 nm)。该特异响应对糠醛的检测具有宽浓度检测范围(10 ~ 200 μM)和高灵敏度(检出限30.5 nM),而且能够实施对实际白酒样品中糠醛的准确检测,具有极高的实际应用性。总之,该研究为低成本、高灵敏度地测定白酒中糠醛提供了一种高效新途径(详见Talanta, 2024, 279, 126660)。

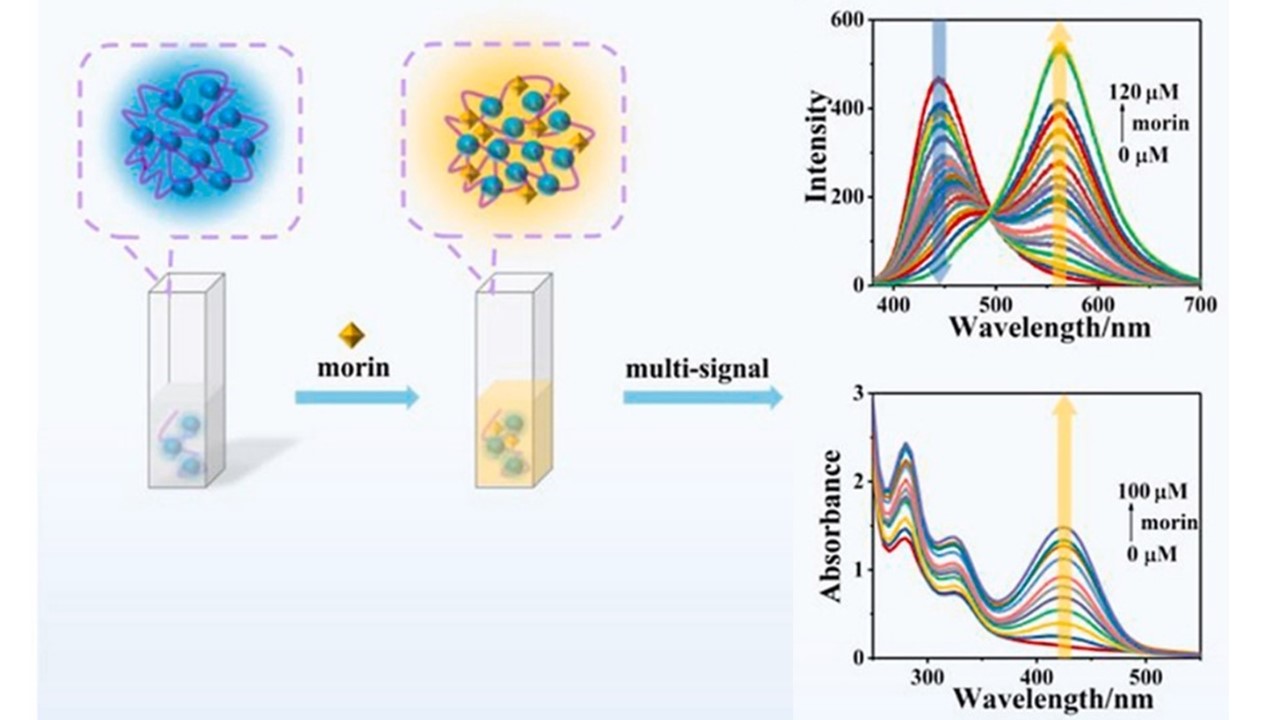

(4) 基于碳量子点的智能比率荧光和比色双响应传感器

桑色素,又称桑黄素,是一类具有代表性的黄酮类化合物,具有抗氧化、抗炎、抗病毒、抗菌和抗癌等多种生物活性,是提高机体的免疫力有效成分。因此,开发快速、高灵敏的桑色素检测方法具有重要意义。我们以酪氨酸和苹果酸为原料,采用水热法制备了碳量子点(CQDs);通过将其与聚乙烯亚胺(PEI)进一步复合,构建了一种荧光和比色双响应的桑色素检测新方法方法。由于PEI与CQDs的络合作用,CQDs的发射增强了8倍,同时发光范围红移至445 nm。然而,当引入桑色素时,CQDs-PEI的蓝色发光(445 nm)会被逐渐猝灭、并同时在560 nm处产生新的黄色发射峰。因此,利用这两个发射峰强度的比值能够实现了对桑色素在2.0 ~ 32 μM范围内准确定量检测,且检出限(LOD)为45 nM。同时,在日光照射下CQDs-PEI随桑色素加入其颜色逐渐变黄,同样利用比色法能够在2.0 ~ 100 μM范围内定量测定桑色素。进一步,将该双响应方法应用于稀释的人血清和牛血清中,结果均显示出较好的回收率,表明其具有对实际样品分析的潜力。最后,利用智能手机的颜色扫描功能我们又成功构建了一种便携智能检测新方法,并将其应用于桑色素的实时、快速检测中(详见Analytica Chimica Acta, 2023, 1243, 340814)。

(三)MOF负载金纳米粒子的制备及其催化性能研究:

将金属纳米颗粒尺寸减小到纳米尺度甚至更小可有效提高助催化剂的原子利用效率,增加活性反应位点的数量,进而提升其催化活性。然而,这些超小的金属纳米颗粒同样具有更大的表面能和热力学不稳定性。因此,在材料合成以及催化反应过程中它们会倾向于团聚成更大的纳米颗粒,从而导致催化反应活性的降低甚至彻底失活。金属有机框架(MOF)材料具有高比表面积、高孔隙率、高度有序的框架结构、可控的晶体结构以及灵活可调的催化位点等特点,是金属纳米粒子的理想载体。因此,我们分别以结构和功能优化后的ZIF-8和UiO-66为载体,通过限域效应控制了金纳米团簇(AuNCs)在MOF的分布、构筑了几个高效氧化催化剂复合体系,并对相关机理和机制展开了系统研究。具体包括:

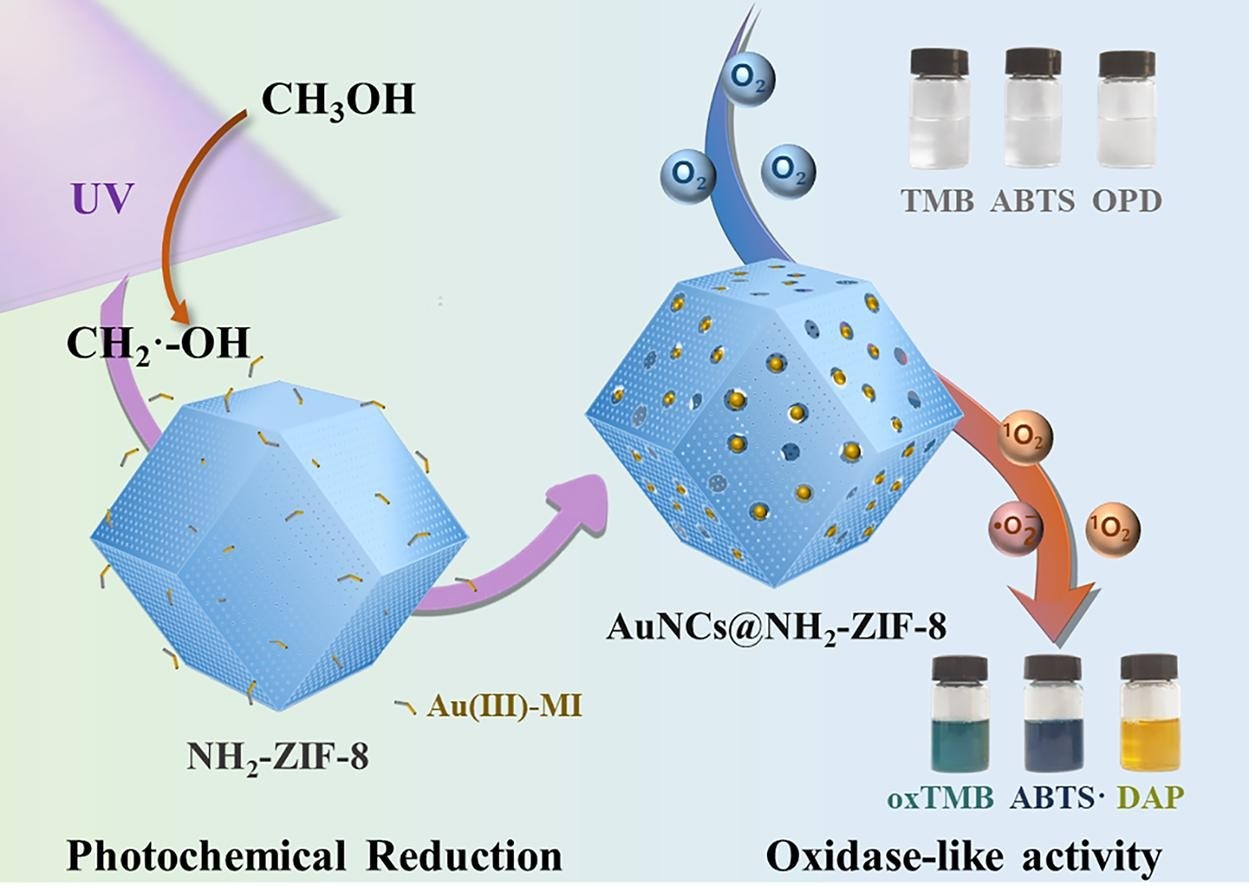

(1) 光诱导还原方法制备AuNCs@H2N-ZIF-8及其类氧化酶活性

采用紫外诱导光化学还原法,在甲醇-水溶液中通过自由基还原反应制备了H2N-ZIF-8原位限域的金纳米团簇复合材料——AuNCs@H2N-ZIF-8。这主要源于:在紫外光照射下甲醇光解离成CH2⋅OH自由基;基于自由基链式反应,它可将Au(III)还原为Au(0),并在H2N-ZIF-8的介孔中形成单分散的金纳米团簇(AuNCs,<2.5 nm)。复合材料AuNCs@H2N-ZIF-8具有良好的类氧化酶活性,可在温和条件下催化氧化TMB、ABTS和OPD等氨基底物。EPR机理研究表明:该复合材料能活化氧气产生单线态氧和超氧自由基,具有优异的催化活性。进一步的机理研究表明:H2N-ZIF-8介孔中大量暴露的金纳米团簇和边缘形成的高活性211晶面从本质上促进了ROS的生成,进一步提高了材料的催化活性。因此,本研究不但证明了光化学还原法是在MOF上原位限域生长超小金纳米团簇的一种优良方法,还为构建新型贵金属纳米酶开辟了一条新途径(详见Journal of Catalysis, 2024, 436, 115631)。

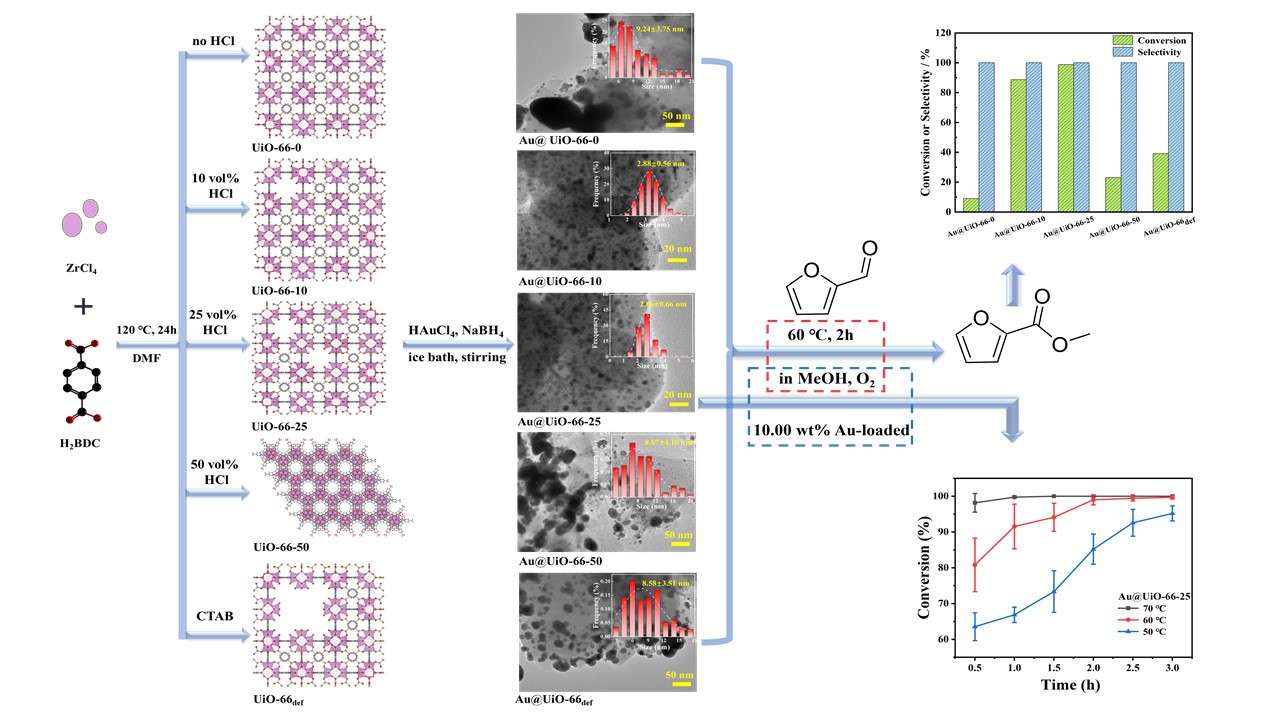

(2) 基于缺陷型UiO-66负载金纳米团簇的促糠醛高效氧化催化剂

目前,在温和条件下实现糠醛的氧化酯化反应仍然是一个重大的挑战。我们在缺陷型UiO-66的微孔中原位合成了一系列金纳米团簇(AuNCs)。其中,含有9.09 wt% Au的Au@UiO-66-25表现出了高效的糠醛氧化催化活性:它在70 ℃的温和条件下、1小时内可实现由糠醛到2-糠酸甲酯(MF)的完全转化。机理研究表明:UiO-66的缺陷有利于在受限条件下制备超小且分散性良好的AuNCs,并增强了对糠醛在其表面的吸附,二者协同地导致Au@UiO-66-25呈现出更好的催化性能。此外,回收试验结果表明:Au@UiO-66-25即使在四个循环后仍能保持较高的糠醛转化率,说明该材料具有良好的实际应用性。因此,本研究为以缺陷MOF为平台制备分散度高、催化活性好的金属纳米颗粒奠定了基础,同时提供了一种新型的高效率糠醛氧化酯化反应催化剂(详见International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25, 6779)。

(四)金属纳米团簇的可控制备及其应用研究:

金属纳米团簇具有粒径小、光致发光范围可调、制备条件温和、生物毒性低、光稳定性好和催化活性高等优点,使其在诸多领域中拥有广阔的应用前景。通过不断探索和积累,我们小组已经在金属纳米团簇领域建立了一系列较为完善的可控制备和调控方案,包括以核苷酸、谷胱甘肽、寡聚核苷酸、硫代乳酸等为配体分子,通过优化反应条件得到了一系列的纳米簇材料,并将其应用于超分子组装调控、不同靶标分子分析检测、催化氧化等领域。下面列举几项本组在该领域的最新研究进展:

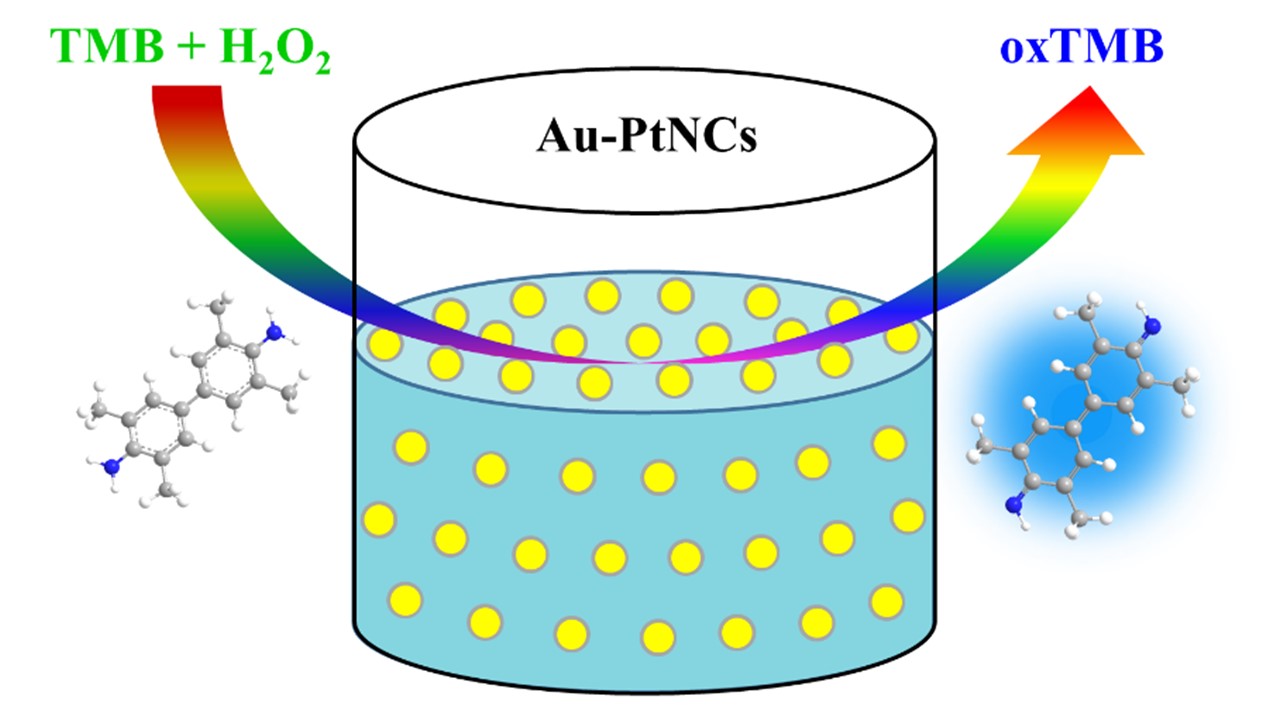

(1) 金铂合金纳米团簇的可控制备及其过氧化物酶活性

我们采用水热合成法法制备了谷胱甘肽保护金铂合金纳米团簇(Au- PtNCs),并优化了原料配比、反应温度和反应时间。与相对应的单金属金和铂纳米团簇相比,该合金纳米团簇在双氧水存在下氧化3,3',5,5' -四甲基联苯胺(TMB)的催化活性显著提高。催化检测结果表明,以TMB为底物的最大反应速度为106 ×10−8 M·s−1,明显优于其它金属纳米团簇和纳米颗粒的催化活性。我们将这种高催化活性归因于纳米结构中金原子与铂原子的协同作用。我们进一步将该合金纳米团簇应用于双氧水的检测,结果表明该方法具有较高的灵敏度,检出限为100 nM。该方法能够成功的应用用于牛奶和隐形眼镜溶液中的双氧水检测,且具有高回收率。因此,本研究提供了一种具有高过氧化物酶活性的新型合金纳米团簇,并证明铂掺杂是提高金属纳米团簇催化活性的有效途径(详见Journal of Materials Science & Technology, 2022, 109, 140–146)。

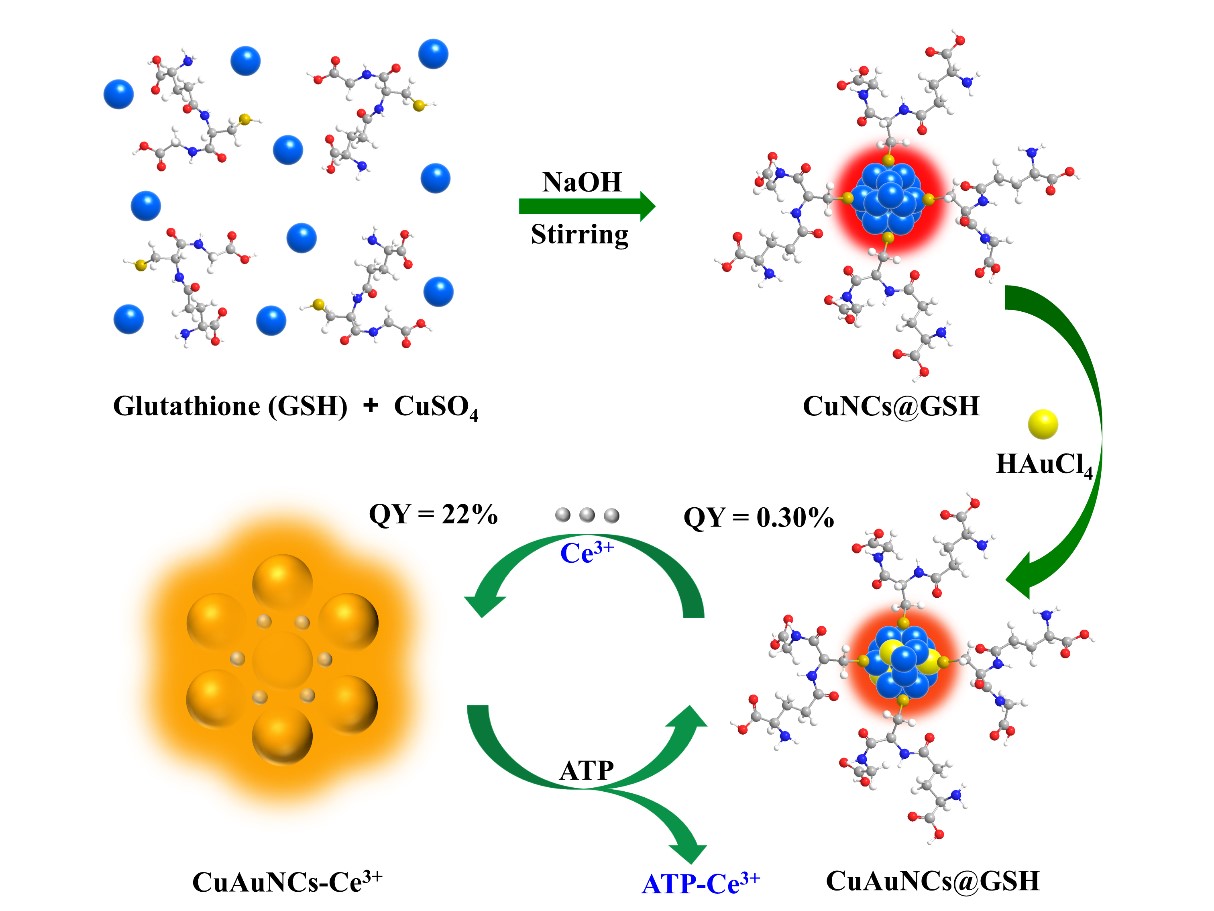

(2) 铜金双金属纳米团簇的制备及其在ATP检测中的应用

铜纳米团簇作为一种新型的荧光材料,引起了越来越广泛的研究兴趣;但是光化学稳定性较差的问题严重限制了其实际应用。我们通过金原子掺杂铜纳米团簇,获得了以谷胱甘肽为包覆层的铜金双金属纳米团簇(CuAuNCs@GSH),使其光致发光稳定时间从4天增加到7天。进一步,Ce3+的引入显著增加了其稳定存储时间(从7天增加到25天)和发射强度(近140倍),使其荧光量子产率从0.30%提高到22%。该过程主要归因于Ce3+诱导单分散的双金属纳米团簇形成了较大的组装体CuAuNCs-Ce3+以及纳米团簇的聚集诱导发光(AIE)特性。另外,ATP与Ce3+之间的强相互作用能够使CuAuNCs-Ce3+组装体解离成单分散的纳米团簇,恢复弱发光。因此,我们进一步将CuAuNCs-Ce3+组装体应用于ATP检测,结果显示其具有较高的选择性和灵敏度,检测限为53 nM,且该方法能够应用于稀释后血清中ATP的准确检测。总之,本研究为提高铜纳米团簇的稳定性和荧光特性提供了一种有效途径,并实现了对ATP的高选择性、高灵敏度的定量检测(详见Sensors & Actuators: B. Chemical, 2022, 358, 131469)。